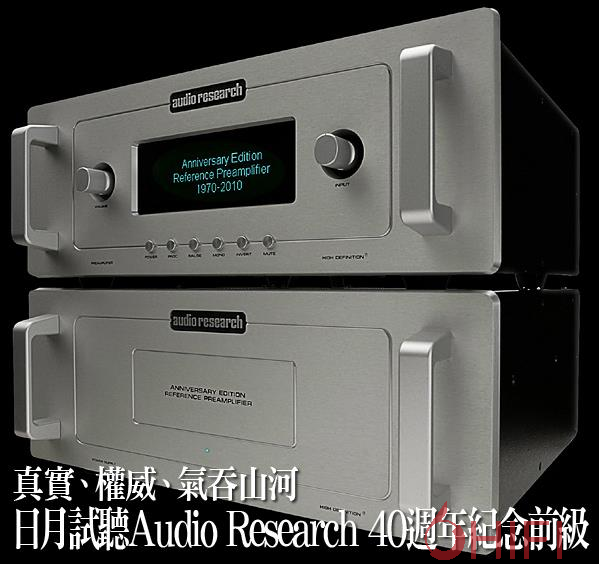

真实、权威、气吞山河-日月试听 美国 Audio Research 40周年纪念前级

2016/9/20 11:05:00

|

Audio Research(简称ARC)四十岁了!ARC顺势推出了周年纪念前级,称为Reference 40,顾名思义,是从近几年畅销的Reference系列延伸出来的纪念款,我们就称呼它为「四十周年纪念」吧。

创立于1970年,ARC纪念40周年应该是2010年,但是「四十周年纪念」并没有在2010年的CES大展上面亮相,而是选在当年度的慕尼黑音响展登场,这也是我第一次见到「四十周年纪念」。关于纪念前级的推出,ARC一直很低调,记得2008年ARC总裁Terry Dorn来台时,采访时我私下询问Terry,40周年会有什么壮举,Terry客气的说已经有计画了,但是那时候不能说,也就没多做报导。其实ARC很少针对年份作「纪念」之事,多年来他们坚持要让消费者的每一分钱都值得(Good Value for Money),这是他们的核心价值,为了纪念而推出昂贵款式,一直都不是ARC的作风,但毕竟四十周年是大事情,不能马虎,早在2008年就展开纪念款的设计案了。

日月音响的视听室。后级搬出了ARC旗舰610T,用600瓦大功率驱动Dynaudio Consequence UE,讯源则是Playback Designs MPS-5 SACD/CD唱盘,线材清一色都是Siltech,还用上了Zero-Ohm Link。

两件式设计

「四十周年纪念」的设计遵循著前级设计的典范,把电源供应和放大线路分开,成为两件式设计,这是我们常说的Dirty Box, Clean Box原则,电源供应部分包含变压器,干扰较大,独立成为一个箱体,与放大线路隔离,不过ARC似乎并不别热衷两件式设计,印象中ARC过去只有SP-10 MKII做过两件式前级。而这次「四十周年纪念」改为两件式设计,我想不单是要把电源干扰降低,主要原因还是用料太多了,一个箱体绝对装不下,势必要改为两个箱体。我在慕尼黑音响展上遇到Terry,他也是这么跟我说。既然是纪念款式,理当采取「限量发售」萝?总裁Terry说他们并不打算采用「限量发售」,而是「限时发售」,时间从2010年中到2011年中,全球代理商都开放下单,但时间一过,ARC就不会再生产「四十周年纪念」了,这种「限时发售」的行销倒是新颖。

一根根发亮的玻璃管屹立四十年

以往很多人把音响形容为车库工业,其实和早年发烧音响公司发迹的历程有关。ARC创办人William Z. Johnson在1970年创立,明尼苏达州的工厂就未曾熄火,稳定地燃起一股真空管新势力。可是William Johnson创业之前,在1951年就已经开了一家公司,叫做Electronic Industries,这个公司名字听起来很大气,俨然有电子大厂的气势,实际上却是微型公司,一次只做一部扩大机,而且全手工,其实就是我们现在讲的DIY,可想而知William Johnson当时另有正职,以为谋生,而手工制作扩大机自然就在自家车库。早年许多音响公司都是这么筚路蓝缕,一步一脚印地累积,然后发迹,这也是形容音响为「车库工业」的由来。只不过经过四十年的发展,ARC已经成为行销全世界的Hi End领导者之一了。

讲起ARC,似乎与真空管脱不了关系,这部「四十周年纪念」自然也标榜全真空管设计,但ARC做的虽然是真空管机,但观念和传统真空管机却很不一样。在ARC发迹的年代,其实大环境对真空管并不利,那时候电晶体的发展突飞猛进,功率不断翻身,甚至可说是「功率竞争」的时代,每一年推出的后级扩大机,功率都要倍数往上翻,在1980年代时怪兽级晶体后级都达到千瓦境界,大功率真空管机要和晶体后级拼斗,不仅功率追不上,体积、热度、耗电量等等,都无法和晶体机相提并论,连McIntosh和Marantz都在那时候加入晶体机阵营,在追求功率的年代,ARC能以真空管为主力产品掘起,确实是异数,还靠著一根根发亮的玻璃管屹立四十年,真是不简单。

话题回到「四十周年纪念」,这部两件式ARC前级,箱体继承了Reference的传统,还有大字体的冷光萤幕,开机时显现1970字样,数字慢慢向上加,一直到2010结束,这段时间用来暖机,颇有赏玩之趣。前面讲到William Johnson创立ARC,不过这位先生年事已高,几年前把公司卖给欧洲的私募基金,关于ARC的设计,则交给设计经理Ward Fiebiger与研发主管Warren Gehl,我去ARC采访的时候,这两位先生都有见面认识,他们讲起话来很技术,没有多馀的形容词和废话,但他们对于声音的理念倒是很清楚。ARC一直以来标榜「High Definition」,并不是坚持用真空管或晶体,而是要做出中性、纯净、自然、真实的扩大机,可以重现录音的真面貌,只是多年来ARC用真空管比较能做出符合「High Definition」标准的扩大机,所以他们家大部分的扩大机都是真空管。

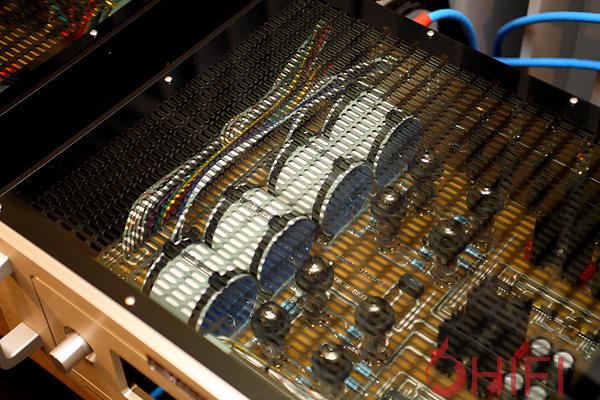

从「四十周年纪念」的外观打量,不难猜想这是从Reference 5修改而来的新前级,不过用料几乎都加倍了!在放大线路的那个机箱内,最为醒目的就是4个超大尺寸白色交连电容,尺寸之大,在前级上面可说前所未见,这是ARC订做的特殊规格铁弗龙电容,每一个重量就有2磅(快要1公斤重了),我在慕尼黑音响展上,Terry Dorn特别向我说明这些特制铁弗龙交连电容,虽然造价昂贵,但对声音的速度感、重量感与密度之提升,效果卓著。不过也因为这些铁弗龙电容尺寸庞大,熟化特别耗时间,他们建议至少需要400至500小时的聆听熟化,确实很耗时间。我来日月听的这部「四十周年纪念」渡过熟化期了吗?朱经理说没特别算听了多少时间,但应当相去不远。

我们不难猜想「四十周年纪念」理当是从Reference 5修改而成,但为了打造纪念机种,用料更好自不在话下。譬如「四十周年纪念」强调双单声道、无负迴授、纯A类放大等等,都和Ref 5一样,放大级也一样使用6H30真空管,但数量增加了一倍,在Ref 5上面只用了一对,到「四十周年纪念」就增加了一倍(4只6H30),电源供应部分也一样使用6550C搭配6H30,数量呢?也多了一倍,连电容也跟著多了一倍。为了「四十周年纪念」,果然用料不手软。可是我们买音响并不是买电料,增加一倍的用料好处在哪里?简单讲当然是为了让声音更好,但这么说太笼统,从数据上来看吧!「四十周年纪念」的总体谐波失真为0.006%,而Ref 5则是0.01%,相较之下确实进步不少。不仅如此,纯A类放大加上真空管线路,居然能做出THD仅有0.006%,这样的数据甚至比许多晶体前级还要厉害,而ARC也为真空管前级的测试规格立下了新的标准。

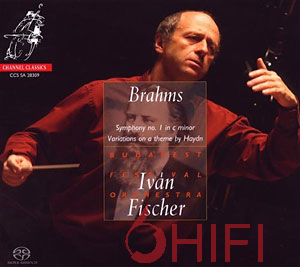

在日月音响试听「四十周年纪念」,搭配的器材自然是一时之选,后级搬出了ARC旗舰610T,用600瓦大功率驱动Dynaudio Consequence UE,讯源则是Playback Designs MPS-5 SACD/CD唱盘,线材清一色都是Siltech,还用上了Zero-Ohm Link。在我来之前,日月音响显然下了不少功夫调校,譬如前级与数位讯源都摆设了木内和夫的特制音响垫材,才播放第一张CD,我就知道不需要多做调整了。这第一张CD很容易播放吗?不,「四十周年纪念」当然非泛泛之辈,我第一张就来个难的,播放伊凡费雪指挥布达佩斯交响乐团演奏的「布拉姆斯第一号交响曲」,份量很重,但「四十周年纪念」重播起来却是举重若轻,条理分明,毫无惧色。

「Dynaudio测试片」

坦白说,我很难直接分析出「四十周年纪念」的音响性能究竟好在哪里?在它身上多的是丰富温暖的音乐表情、多的是厚实宽阔的音乐场景、多的是绵密细致的音乐线条、多的是均衡大度的音乐气势,综合起来很难讲出哪里特别好,也很难讲出哪里有缺点,总之,「四十周年纪念」表现的全然是音乐,让人几乎忘了音响的存在,而这种难以分析的综合表现,确实只有顶尖的音响器材才能表现出来。我换上「Dynaudio测试片」,在这张专为Bugati车主设计的测试片里面,并没有无聊的测试音,而是把许许多多精彩的曲目收录在一起,不仅录音发烧,音乐更是一级棒。第一轨林姆斯基.高沙可夫的「Dance of the Tumblers」马上掀起高潮,节庆般的气氛由弦乐群掀起,接著三角铁轻快的敲击,引出嘹亮厚实的铜管群,工整的乐句此起彼落,音符的精灵轮番起舞,轻快而愉悦,「四十周年纪念」轻松地呈现宽阔庞大的音乐场景,三角铁清晰而不紧绷,把节庆的气氛自然地烘托出来,而RR录音本身自然不压缩的特质,「四十周年纪念」也都能充分地表现出来,铜管的嘹亮,弦乐的绵密,木管的轻快、打击乐器的份量,交织出丰富的音乐场面,既真实又有美感。

「Dynaudio测试片」我几乎整张都听完了,但还是意犹未尽,后面还有精彩的「三轮车」,表现出「四十周年纪念」的低频控制力,当然,610T的大推力也是制服Consequence UE的关键,那电子鼓干净快速的打击,电贝斯穿插的Solo,电钢琴轻快的旋律节奏,每一处都干净俐落,表情也非常自然。奇怪,以前我听ARC的前级,总是很能掌握要点,把声音的个性描述出来,但「四十周年纪念」似乎没有特别的个性,而是忠实地表现音乐,如果硬要讲出个性,或许可以说「四十周年纪念」的音乐规模感比较好,速度更快一些、背景更安静一些、音乐形体更为凝聚、也带著适度的庞大感,但综合起来说,这些不都在表现录音的本质吗?

重播音乐又美又真实

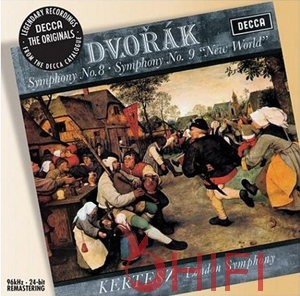

用「四十周年纪念」听音乐确实是享受,譬如德弗札克的「新世界交响曲」,Kertesz在Decca的录音是一张名版,那第二乐章更是经典,「念故乡」的主题由木管娓娓道来,「四十周年纪念」把木管的音色表现得很美,稍微浓郁的木管气息,彷彿诉说著德弗札克的乡愁,而弦乐群的陪伴,更把音乐的孤寂感衬托得美不胜收,「四十周年纪念」不仅表现出各个声部自己的线条,也能让音乐融合为一,表现出和声之美。又像是约夏.贝尔演奏的「柴可夫斯基小提琴协奏曲」,乐团由弱而强,掀起高潮,接著是小提琴昂扬的独奏,这些音乐表情,一点都难不倒「四十周年纪念」,大场面沉稳扎实,独奏乐器的线条、质地、密度,更显活生亮丽。我们听这些古典经典曲目的录音,本身加料并不多,「四十周年纪念」轻易地把活生、清晰、层次分明的音乐本质呈现,即使乐曲很複杂,「四十周年纪念」也不会混乱模糊。我还换上了「夜宴」电影原声带,这张唱片为了电影的场景所需,录音就多了些加料,庞大低沉的低频段表现,其实有加了一些效果,在「四十周年纪念」上面我们可以听见低沉厚实,也可以感受到录音的斧凿之迹,可见「四十周年纪念」具备非常高的录音鉴别能力,重播音乐又美又真实。

看著当天的聆听笔记,整理出「四十周年纪念」的评论,写到这里,我反而难以为「四十周年纪念」下一个结论。与过去我所听过的ARC前级比较起来,「四十周年纪念」依然有著庞大真实的气势,但细腻感增添不少,背景也更显漆黑,但「四十周年纪念」表现出来的音乐之美,似乎比我过去听过的ARC前级都更棒,真实感也更上层楼,整体表现出难以言喻的权威感。「四十周年纪念」的音色并不特别华丽,它所呈现的音乐美感是自然真实,不添加额外的味道,但也就是这番自然与真实,ARC追求了四十年而不懈,这累积四十年的纪念前级,音响老饕怎能错过?